Виды и устройство буровых платформ. Смотреть что такое "Буровая платформа" в других словарях

Буровая платформа

(a.

drilling platform;

н.

Bohrplattform, Bohrinsel;

ф.

echafaudage de forage;

и.

plataforma de sondeo

) - установка для бурения на акваториях с целью разведки или эксплуатации минеральных ресурсов под дном моря. Б. п. в осн. несамоходные, допустимая скорость их буксировки 4-6 узлов (при волнении моря до 3 баллов, ветра 4-5 баллов). В рабочем положении на точке бурения Б. п. выдерживают совместное действие волнения при высоте волн до 15 м и ветра со скоростью до 45 м/с. Эксплуатац. масса плавучих Б. п. (с технол. запасами 1700-3000 т) достигает 11 000-18 000 т, автономность работы по судовым и технол. запасам 30-90 сут. Мощность энергетич. установок Б. п. 4-12 МВт. В зависимости от конструкции и назначения различают самоподъёмные, полупогружные, погружные, стационарные Б. п. и Буровые суда. Наиболее распространены самоподъёмные (47% от общего числа, 1981) и полупогружные (33%) Б. п.

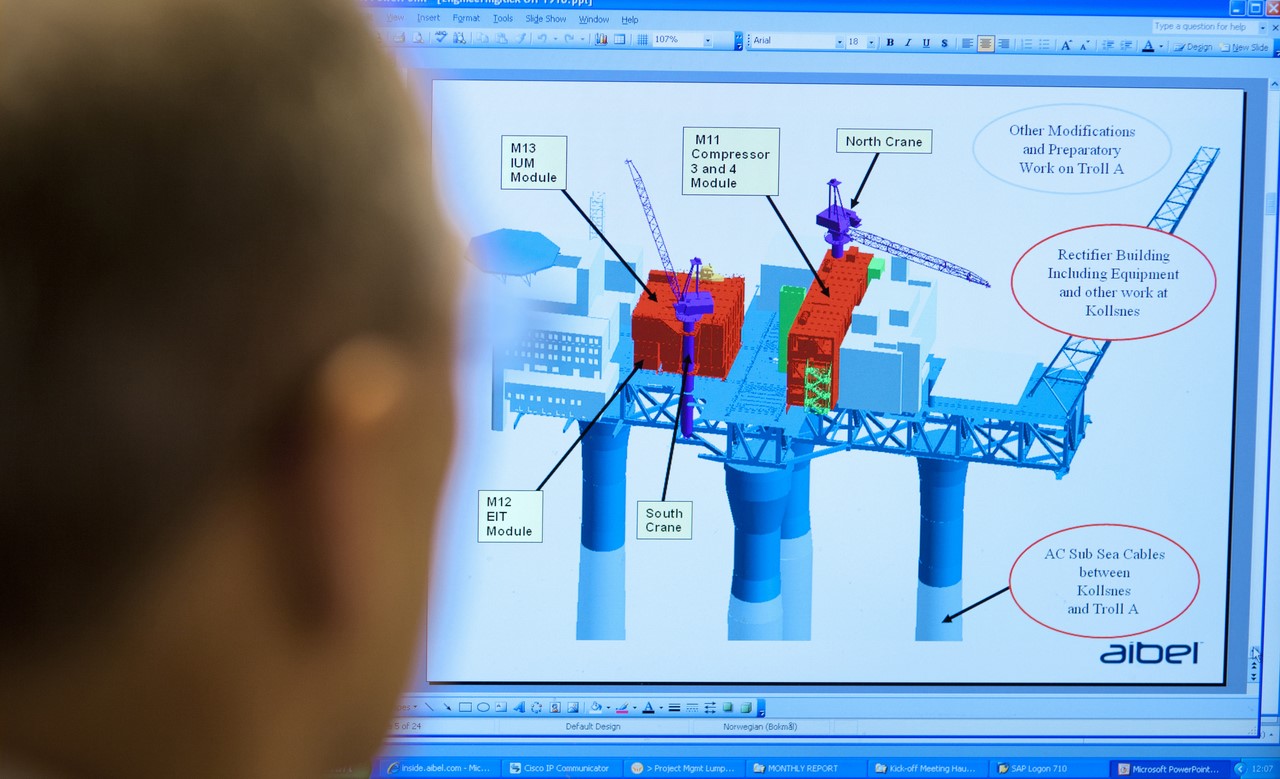

буровая вышка; 2 - грузовой кран; 3 - стеллаж для труб; 4 - жилой ; 5 - бункера для порошкообразных материалов; 6 - компрессорные станции; 7 - трубопроводы продукции скважин; 8 - насосно-турбинный блок; 9 - оборудования для подготовки нефти и газа; 10 - блок сжигания газа; 11 - газовыхлопы дизель-генератора. ">

Рис. 1. Эксплуатационная стационарная буровая платформа: 1 - буровая вышка; 2 - грузовой кран; 3 - стеллаж для труб; 4 - жилой блок; 5 - бункера для порошкообразных материалов; 6 - компрессорные станции; 7 - трубопроводы продукции скважин; 8 - насосно-турбинный блок; 9 - оборудования для подготовки нефти и газа; 10 - блок сжигания газа; 11 - газовыхлопы дизель-генератора.

Самоподъёмные (рис. 1) плавучие Б. п. используют для бурения гл. обр. при глубине моря 30-106 м. Они представляют собой водоизмещающий трёх- или четырёхопорный понтон с производств. оборудованием, поднятый над поверхностью моря с помощью подъёмно-стопорных механизмов на высоту 9-15 м. При буксировке понтон с поднятыми опорами находится на плаву; в точке бурения опоры опускаются. В совр. самоподъёмных плавучих Б. п. скорость подъёма (спуска) понтона составляет 0,005-0,08 м/с, опор - 0,007-0,01 м/с; суммарная грузоподъёмность механизмов до 10 тыс. т. По способу подъёма различают подъёмники шагающего действия (в осн. пневматические и гидравлические) и непрерывного действия (электромеханические). Конструкция опор обеспечивает возможность постановки Б. п. на с несущей способностью не менее 1400 кПа при макс. заглублении их в грунт до 15 м. Опоры имеют квадратную, призматич. и сферич. форму, по всей длине оборудуются зубчатой рейкой и заканчиваются башмаком.

Плавучие Б. п. полупогружного типа используют для бурения скважин в осн. при глубине моря 100- 300 м и представляют собой понтон с производств. оборудованием, поднятый над поверхностью моря (на вые. до 15 м) с помощью 4 и более стабилизирующих колонн, к-рые опираются на подводные корпуса (2 и более). Б. п. транспортируют к точке бурения на ниж. корпусах при осадке 4-6 м. Плавучая Б. п. погружается на 18-20 м путём приёма водяного балласта в ниж. корпуса. Для удержания полупогружных Б. п. используется восьмиточечная якорная , обеспечивающая ограничение перемещения установки от устья скважины не более 4% от глубины моря.

Погружные Б. п. применяют для бурения разведочных или эксплуатац. скважин на на глубине моря до 30 м. Они представляют собой понтон с производств. оборудованием, поднятый над поверхностью моря с помощью колонн квадратной или цилиндрич. формы, ниж. концы к-рых опираются на водоизмещающий понтон или башмак, где расположены балластные цистерны. Погружная плавучая Б. п. встаёт на грунт (с несущей способностью не менее 600 кПа) в результате заполнения водой балластных цистерн водоизмещающего понтона.

Стационарные морские Б. п. используют для бурения и эксплуатации куста скважин на и газ при глубине моря до 320 м. С одной платформы бурят до 60 наклонно направленных скважин. Стационарные Б. п. представляют собой конструкцию в виде призмы или четырёхгранной пирамиды, возвышающейся над уровнем моря (на 16-25 м) и опирающейся на дно с помощью забитых в дно свай (каркасные Б. п.) или фундаментных башмаков (гравитац. Б. п.). Надводная часть состоит из площадки, на к-рой размещено энергетич., буровое и технол. оборудование, жилой блок с вертолётной площадкой и др. оборудование общей массой до 15 тыс. т. Опорный блок каркасных Б. п. выполняют в виде трубчатой металлич. решётки, состоящей из 4-12 колонн диаметром 1-2,4 м. Закрепляют блок посредством забивных или бурозаливных свай. Гравитац. платформы изготавливаются целиком из железобетона либо комбинированными (опоры из металла, башмаки из железобетона) и удерживаются за счёт массы сооружения. Основания гравитац. Б. п. состоят из 1-4 колонн диаметром 5-10 м. Стационарные Б. п. предназначены для длит. (не менее 25 лет) работы в открытом , и к ним предъявляются высокие требования по обеспечению пребывания обслуживающего персонала, повышенной пожаро-и взрывобезопасности, защите от коррозии, мероприятиям по охране окружающей среды (см.

Морское бурение) и др. Отличит. особенность стационарных Б. п. - постоянная динамичность, т.е. для каждого м-ния разрабатывается свой проект комплектации платформ энергетич., буровым и эксплуатац. оборудованием, при этом конструкцию платформы определяют условия в районе бурения, глубина бурения, и число скважин, количество станков для бурения.

В. И. Панков.

Горная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984-1991 .

Буровая платформа - drilling platform Установка для бурения на акваториях с целью разведки или эксплуатации минеральных ресурсов под дном моря. В рабочем положении на точке бурения буровой платформы выдерживают совместное действие волнения при высоте волн до 15 м… … Нефтегазовая микроэнциклопедия

Несамоходное плавучее сооружение с оборудованием для бурения скважин в морском дне Различают буровые платформы самоподъемные с опорой на дно (применяются обычно при глубинах 60 80 м) и полупогруженные с якорным или динамическим (с помощью… … Морской словарь

буровая платформа с минимальной поддержкой

- — Тематики нефтегазовая промышленность EN minimum offshore support structure … Справочник технического переводчика

См. Буровая платформа. Горная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984 1991 … Геологическая энциклопедия

самоподнимающаяся буровая платформа

- самоподнимающаяся платформа (с выдвижными опорными колоннами и подъёмными устройствами) Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы самоподнимающаяся платформа EN… … Справочник технического переводчика

Самоподъёмной плавучей платформой называют платформу (буровую установку), состоящую из двух основных частей: верхнего строения 1 и опор 2 (a) . Верхнее строение (палуба) с помощью специальных устройств может подниматься и опускаться по опорам 2, занимая необходимое для работы положение. Верхнее строение обладает необходимой плавучестью, чтобы можно было обеспечить буксировку всей платформы от места ее изготовления к месту работы. В процессе подготовки платформы для буксировки опоры поднимаются в верхнее положение; после закрепления опор осуществляется буксировка (б) . Все сооружение при этом удерживается на плаву за счет плавучести верхней части, обладающей свойствами понтона.

Платформа (СПБУ) имеет несколько опор (обязательно более двух). Это объясняется необходимостью обеспечения устойчивого положения платформы в рабочем состоянии, когда нижние концы опор находятся на грунте. В практике имеются примеры трех, четырех, пяти и шестиопорных СПБУ. Наибольшее распространение в практике получили платформы трех- и четырехопорные. Глубина моря, где используются СПБУ, может достигать 200 м.

Опоры обычно размещаются по углам верхнего строения. Таким образом освобождается большая часть площади верхнего строения для размещения технологического оборудования, а большое расстояние между опорами повышает устойчивость платформы на опрокидывание под воздействием горизонтальных сил (течения, волны, ветер).

Платформа со стабилизирующими колоннами

Главной особенностью плавучих платформ является необходимость обеспечения их положительной плавучести. Поэтому все плавучие платформы имеют в своей комплектации емкости, позволяющие удерживать их в необходимом положении и регулировать его. Регулировка заключается как в изменении общей плавучести платформы, так и их отдельных частей, что позволяет изменять глубину погружения платформы и осуществлять необходимый крен (отклонение от вертикали).

Одной из таких платформ является платформа со стабилизирующими колоннами. Так называют платформу, состоящую из трех основных частей:

- верхнего строения или понтона 1;

- стабилизирующих колонн 2;

- подводных водонепроницаемых корпусов или понтонов-стоп 3.

Стабилизирующие колонны и корпуса предназначаются для регулировки плавучести платформы и ее остойчивости. Сами стабилизирующие колонны делаются пустотными, имеют различные отсеки (помещения), которые могут заполняться водой (балласт) и тем самым регулируют величину плавучести вплоть до положения, при котором верхнее строение поднимется над поверхностью воды. Стопы также делаются пустотными (с отсеками) и могут регулировать величину плавучести. Не менее важной функцией колонн и стоп является стабилизация положения платформы, подвергающейся воздействию ветра, волн и течений. Масса колонн и стоп удерживает платформу от быстрых отклонений от вертикали и от резкого подъема вверх и вниз. Волны, набегая на колонны, разбиваются, и вода обтекает колонны.

Рассмотрим схему платформы, полностью находящейся в плавающем состоянии. Удержание такой платформы в точно заданном положении довольно сложно. Поэтому, если позволяет глубина моря и длина стабилизирующих колонн, платформа может опираться на дно через корпуса стоп. В этом случае устойчивость положения платформы намного выше, чем для случая полностью плавающих стабилизирующих колонн и корпусов. Даже без каких-либо расчетов ясно, что размеры и колонн, и корпусов весьма значительны, так как им приходится удерживать на плаву десятки тысяч тонн верхних конструкций.

Платформа, закрепляемая в рабочем положении с помощью якорей

Платформа, закрепляемая в рабочем положении с помощью якорей представляет собой верхнее строение (понтон) со стабилизирующими колоннами и корпусами (понтонами) на концах колонн, удерживаемое в рабочем состоянии на плаву с помощью якорной системы.

Платформа состоит из 5 основных частей. Понтон (верхнее строение) 1 располагается на стабилизирующих колонах 2 с корпусами-понтонами 3. Все эти части платформы представляют конструкции с регулируемой плавучестью за счет заполнения водой или опорожнения от воды. Оттяжки 4 соединяют платформу с якорями 5 и удерживают ее от плановых перемещений. Якорное удержание представляет собой весьма сложную систему якорей и оттяжек. Рассчитывают число якорей, их размещение. В практике имеются примеры использования до 20 якорей, причем вес каждого якоря может составлять несколько десятков тонн. Конструкции якорей разрабатывают в зависимости от необходимой удерживающей силы одного якоря и всей системы в целом. Рассчитывается и прочность каждой оттяжки.

Пунктиром показана форма платформы с укороченными стабилизирующими колоннами. Это сделано для того, чтобы показать, что высота колонн зависит от величины создания необходимого запаса плавучести. Колонны могут быть длиннее, но меньшего диаметра (при круглой форме их поперечного сечения) и короче, но большей площади. Все эти вопросы решаются в каждом конкретном случае с учетом особенностей каждой платформы.

Основные размеры платформы: длина по низу понтонов 100 м, высота понтона 10 м; высота от дна понтонов до верха палубы 50 м.

На палубе 1, имеющей квадратную форму в плане, размещаются две буровые вышки б, вертолетная площадка 7, различное технологическое оборудование и помещения для обслуживающего персонала (для упрощения рисунка они не показаны). Вертикальные колонны 2 имеют высоту около 30 м, диаметр 12 м. Удерживается платформа в заданной точке системой якорных связей (цепей) 4 на якорях 5. Регулирование вертикального положения платформы осуществляется заполнением водой емкостей 2 и 3 (палуба опускается) или освобождением этих емкостей от воды (палуба поднимается). Регулировка наклона поверхности палубы производится за счет различного объема воды в колоннах и понтоне. Как в колоне, так и в понтоне 3 имеются отсеки, предотвращающие динамическое воздействие воды на стенки понтона и колонн при резких наклонах платформы.

Основное внимание при проектировании данной формы платформ должно уделяться расчету якорной системы: как самих якорных устройств, так и цепей (канатов) 4, регулирующих пространственную определенность платформы.

Платформы на натяжных связях

Плавучая платформа на натяжных связях, закрепленных на дне с помощью якорных устройств, представляет морское нефтегазовое сооружение, состоящее из трех основных частей:

- плавучий блок 7, обладающий возможностью регулировать величину плавучести за счет изменения водоизмещения;

- соединяется системой гибких связей 2;

- с якорными или другого типа удерживающими устройствами, иногда называемыми анкерами 3.

Конструкция 7 по физической сущности представляет понтон, постоянно плавающий на воде, имеющий возможность изменять глубину погружения. Для того чтобы натянуть связи 2, понтон 7 притапливают на некоторую глубину, выбирают слабину связей с помощью натяжного устройства типа лебедок, а затем увеличивают плавучесть понтона, откачивая балластную воду из отсеков понтона. В результате связи оказываются натянутыми до расчетного значения и удерживают платформу в необходимом положении. Соответственно значению наибольшего усилия натяжения связей рассчитывается и удерживающая сила якорей 3.

Схему обычно применяют на малых глубинах и, что очень важно, на водоемах, где высота волны не достигает верхней части понтона 7, на которой размещается технологическое оборудование.

Для уменьшения воздействия волн и течений на понтон 7, его можно приподнять над поверхностью воды с помощью стабилизирующих колонн. Эти колонны 2 должны обладать плавучестью, достаточной для того, чтобы поднять все верхнее строение 1 над поверхностью воды.

Натяжные связи 3 крепятся к колоннам 2 и к якорной системе 4. Для того чтобы натянуть связи 2, понтон 7 притапливают на некоторую глубину, выбирают слабину связей с помощью натяжного устройства типа лебедок, а затем увеличивают плавучесть понтона, откачивая балластную воду из отсеков понтона. В результате связи оказываются натянутыми до расчетного значения и удерживают платформу в необходимом положении. Соответственно значению наибольшего усилия натяжения связей рассчитывается и удерживающая сила якорей 3.

Схема может применяться и на средних глубинах, а поскольку верхнее строение в рабочем положении поднято над поверхностью воды, то воздействие волн на него исключается. Зная максимальное значение высоты волн, можно определить и необходимую высоту размещения нижней части верхнего строения над поверхностью моря.

Описанная конструкция может применяться при освоении небольших месторождений, так как затраты на строительство самой платформы, связей и якорных систем (обычно это массивные бетонные блоки) существенно меньше, чем на более сложные стационарные и иные виды платформ.

Кроме того, платформу описанного типа можно построить без создания береговых баз, такой, например, как порт. Доставка платформ осуществляется буксировкой к уже установленным на дне якорным системам с прикрепленными к ним связями.

Рассмотрим схему платформы, позволяющей регулировать положение верхней палубы 7 в большом диапазоне. Это достигается за счет использования колонн 2 большой длины, располагаемых между верхней палубой и понтоном 3. Колонны 2 и понтон 3 должны обладать плавучестью, достаточной для того, чтобы поднимать верхнюю палубу 7 на необходимую высоту над поверхностью воды. Тросы натяжных устройств 4 крепятся у дна к крепежным узлам, расположенным в фундаментной плите 5, имеющей форму кольца, а также верхним крепежным устройствам, расположенным в понтоне. Особенностью верхних крепежных устройств заключается в том, что они имеют лебедки, позволяющие регулировать длину натягиваемых тросов. Это позволяет регулировать положение всей конструкции - понтон - колонны - верхняя палуба. Фундамент рассчитывается таким образом, чтобы он мог удержать выталкивающую силу, передающуюся на него через натягиваемые тросы 4. Кроме названных частей (1-5) платформа имеет трубопровод 6, по которому от платформы или к платформе по вертикальным трубам (стоякам) 7 подводятся или отводятся добываемые продукты (нефть, газ).

На плане платформы (вид сверху) видны места крепления четырех колонн 2, вертикальная площадка 8, а также обслуживающие платформу суда 9. Платформы описанной формы сооружались на глубинах до 300 м.

Рассмотрим форму платформы с наклонными натяжными тросами 2. Такое расположение натягиваемых тросов позволяет регулировать не только вертикальное положение понтона платформы 1, но и удерживать ее с помощью якорей 3 в необходимой точке в плане. Условия работы этой платформы упрощаются, так как обеспечивается необходимая стабильность пространственного положения платформы или, иначе говоря, обеспечивается ее статическая определенность.

В практике имеются примеры сооружения такой платформы при глубине моря до 500 м. Основной недостаток платформы - сложность управления натяжением слишком большого числа тросов и размещения на дне соответственно большого числа удерживающих фундаментов.

У побережья Норвегии на дне северного моря одно из богатейших месторождений нефти и газа. Природе человеком был брошен вызов, построить в открытом море такое сооружение, которое могло бы выстоять против жестоких штормов и обеспечить устойчивость платформы служащей для добычи богатых запасов горючего с морского дна.

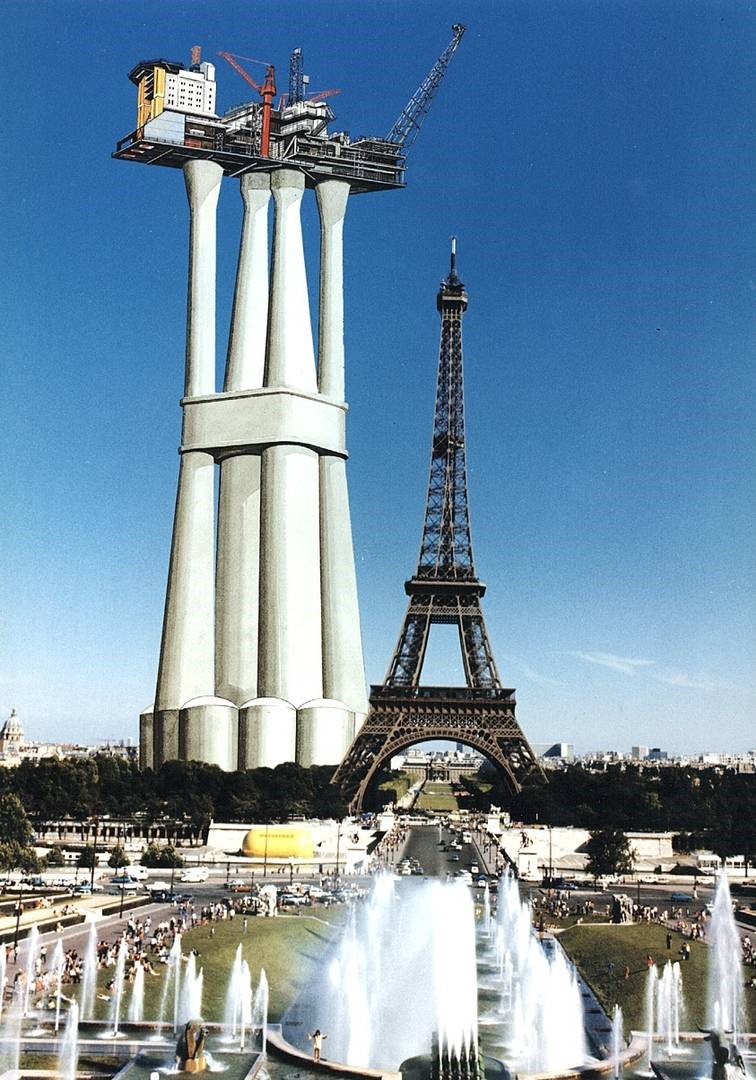

Сегодня мы поговорим об газодобывающей платформе Тролль. Это высочайшая бетонная морская платформа в мире. Попасть на платформу возможно только на вертолете, облачившись в спасательный костюм. Газовое месторождение Тролль расположено в 60 километрах от побережья Норвегии. Запасы природного газа образовались здесь 130 миллионов лет назад. Эти огромные запасы газа требовали сооружения некой постоянной конструкции, которая обладала бы достаточной прочностью, для ведения с нее добычи газа на протяжении более 50 лет.

Это - самая высокая постройка, которая когда-либо перемещалась, относительно поверхности Земли, и является одной из высочайших и наиболее сложных технических проектов в истории. Телевизионной сенсацией стал сюжет о буксировке платформы в Северное море в 1996 году.

Платформа Тролль буксировалась на расстояние более чем 200 км от Чанов, в северной части Rogaland, к области Тролль, в 80 км к северо-западу от Бергена. Буксировка заняла семь дней.

Добываемый газ проносится по трубопроводам платформы со скоростью до 2 000 миль в час (890 м\с). Подобная скорость обеспечивается двумя газовыми компрессорами в целях увеличения объемов производства.

В 1996 платформа установила Мировой рекорд (книги рекордов Guinness) в качестве ‘крупнейшей оффшорной газовой платформы’.

2006 году компания-владелец платформы устроила концерт для рабочих. Была приглашена певица Кейти Мелуой, которой пришлось проводить «Самый глубоководный конерт в истории». Глубина составила 303 метра под уровнем моря.

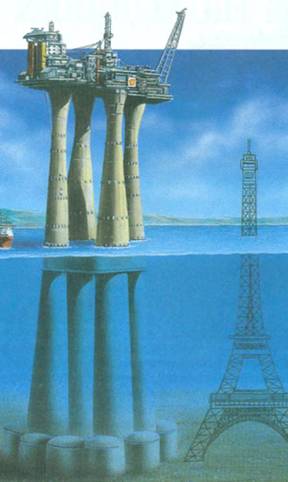

Из моря выступают четыре циклопические бетонные опоры. Буровая палуба и вся надстройка платформы покоится на четырех массивных бетонных опорах, которые уходят вниз, до морского дна на глубину 300 метров. Основание платформы выполнено из 19-ти сборных бетонных блоков изготовленных на суше. Основание отбуксировали на канатах и затопили в глубоком фьорде, где к ним присоединили четыре высокие опоры. Полная высота каждой опоры 369 метров, превышает высоту Эйфелевой башни. Кстати, в каждой из них есть лифт, подъем которого наверх занимает 9 минут. Стенки цилиндрических ног имеют толщину более 1 метра.

Затем уже всю конструкцию погрузили во фьорде на еще большую глубину, и над конструкцией используя баржи, расположили платформу. Потом из конструкции откачали балластную воду и позволили ей подвсплыть на несколько сантиметров и состыковаться с платформой. Затем всю новую завершенную конструкцию подняли на поверхность и подготовили к путешествию к месторождению Тролль. Платформу отбуксировали в открытое море, и она стала самым крупным сооружением, которое за всю историю человечества, когда-либо перемещали с места на место.

Находясь на вертолетной площадке, на высоте 76 метров над уровнем моря, легко забываешь, что большая часть конструкции находится под водой. Это немного напоминает айсберг. Высота вертолетной площадки в точности совпадает с высотой знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

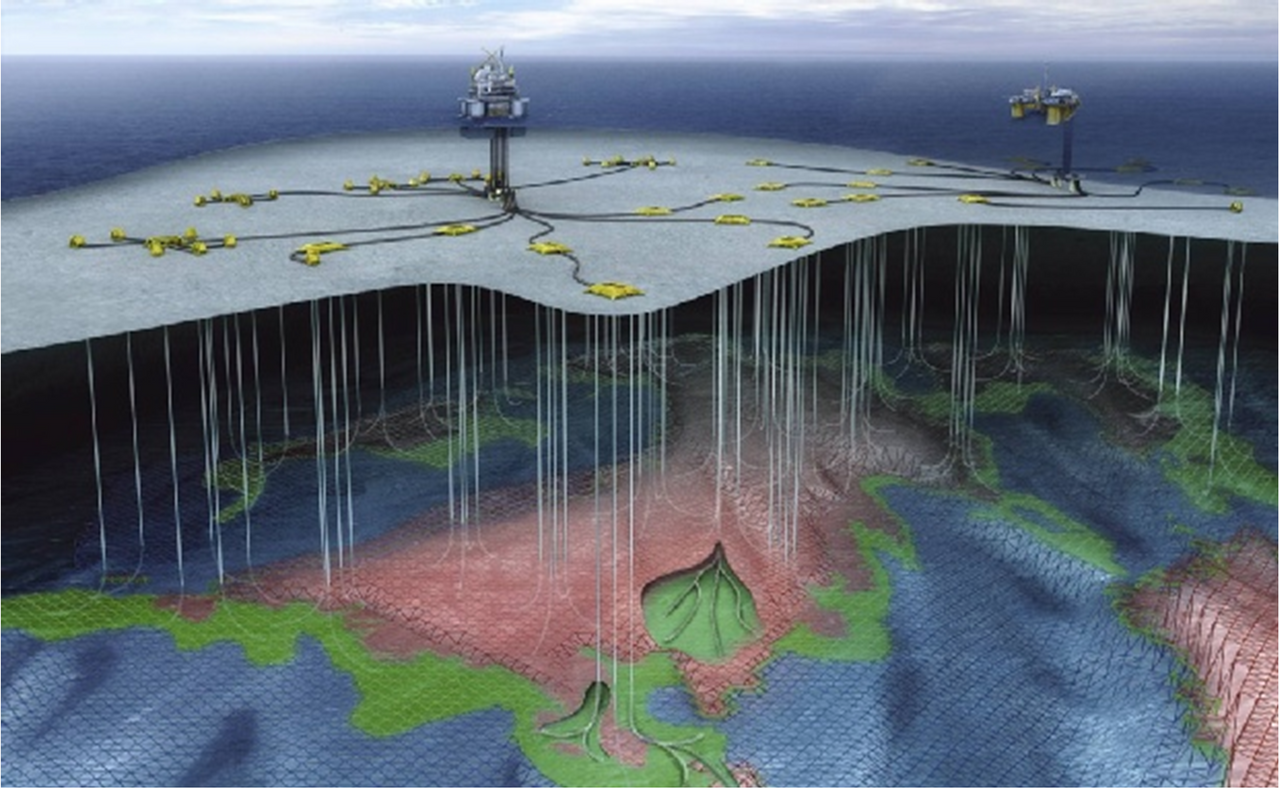

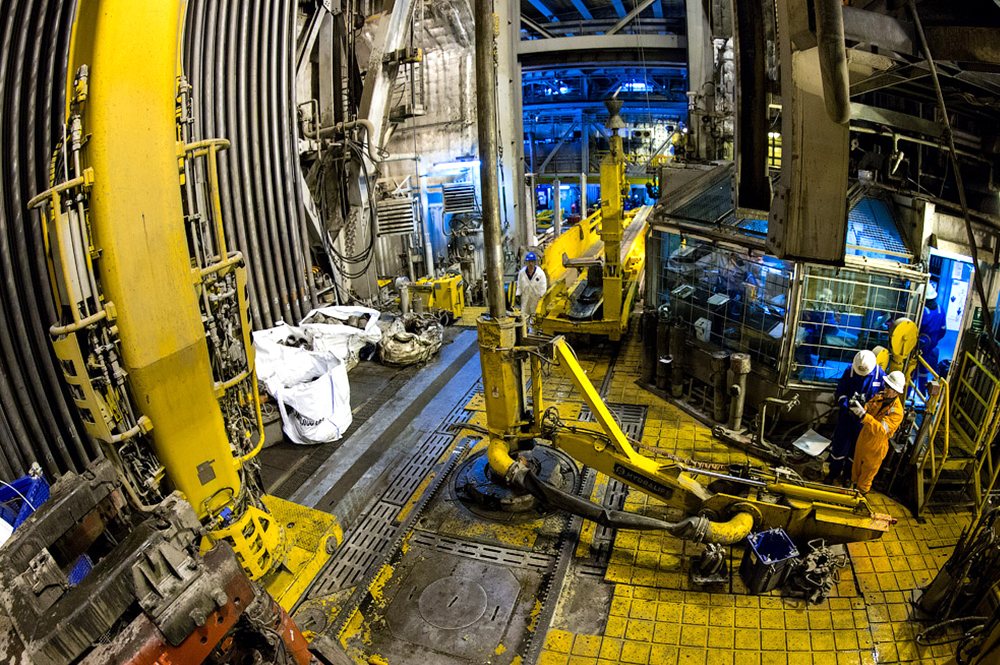

Подобная морская платформа является настоящим химическим заводом, и поскольку это промышленное предприятие, здесь не обойтись без комплекта защитной одежды. В низу завод по добыче газа, а чуть дальше завод по его переработки, по середине буровая вышка. На этой новой платформе еще неоткрыты все производственные скважины, в конечном итоге их будет 39. Преодолев расстояние до морского дна, буры погружаются в него на глубину полутора километров. Скважины расположены в радиусе полукилометра вокруг платформы.

Бурильные стволы весят как одежда в гардеробе и всегда готовы к использованию. В среднем для бурения каждой скважины требуется месяц. Однако в первую очередь нас интересует ни это, а что делает всю конструкцию устойчивой.

Путешествие на морское дно можно совершить на лифте, который ходит внутри одной из гигантских опор. Когда вас со всех сторон окружает море, появляется чувство, что вы на другой планете. На суши мы тоже видим высокие здания, гигантские тоннели и другие циклопические сооружения, но в окружении моря масштаб этого достижения инженерной мысли воспринимается как действительно экстраординарный. Является ощущение, что ни на одной планете нет такого места, куда бы не мог проникнуть человек.

Давление толщи морской воды за стеной в 30 раз превосходит давление внутри конструкции у морского дна и казалось бы должно раздавить опору. Причина, по которой этого не происходит в сочетании прочности тяжелого железобетона и цилиндрической формы опоры. Такая форма лучшим образом подходит для сопротивления давлению подобного рода. Именно по этому такую же форму имеет корпус подлодки и фюзеляж самолета.

У самого основания платформы трубопроводы огибают угол и, проходя по морскому дну, доставляют газ в Норвегию за 60 километров от этого места. А внизу бетонный пол, а под ним морской ил, платформа глубоко уходит в морское дно. Это напоминает перевернутые кофейные чашки, всего их девятнадцать, каждая глубоко вдавлена в морской ил. Представьте себе опрокинутую кружку, вдавленную в грязь, когда вы будите стараться извлечь ее от туда, то сила всасывания будет прочно удерживать чашку на месте. таков принцип фиксации основания конструкции.

Внизу на уровне морского дна основная задача справится с давлением водной толщи, а наверху близко к вершине, с ветром и волнами, которые обрушиваются на платформу. При шторме волны могут достигать палубы расположенной на высоте 30 метров над морем. Но эта палуба достаточно велика, чтобы не затопляться волнами, и надежно прикреплена к четырем опорам. Они в свою очередь достаточно прочны, чтобы каждый год выдерживать удары 5 миллионов волн.

Именно такие сооружения, как гигантская платформа Тролль и прогресс инженерной мысли, который стоит за всем этим, дают уверенность, мы можем жить и работать в любой точке моря, при любых условиях. Речь сейчас идет не столько о том, как человеку укрыться от моря, но как сосуществовать с ним на побережье и в открытых водах.

С целью разведки или эксплуатации минеральных ресурсов под дном моря.

Буровые платформы в основном несамоходные, допустимая скорость их буксировки 4-6 узлов (при волнении моря до 3 баллов, ветра 4-5 баллов). В рабочем положении на точке бурения буровые платформы выдерживают совместное действие волнения при высоте волн до 15 м и ветра со скоростью до 45 м/с. Эксплуатационная масса плавучих буровых платформ (с технологическими запасами 1700-3000 т) достигает 11 000-18 000 т, автономность работы по судовым и технологическим запасам 30-90 суток. Мощность энергетических установок буровой платформы 4-12 МВт. В зависимости от конструкции и назначения различают самоподъёмные, полупогружные, погружные, стационарные буровые платформы и буровые суда. Наиболее распространены самоподъёмные (47% от общего числа, 1981) и полупогружные (33%) буровые платформы.

Самоподъёмные (рис. 1) плавучие буровые платформы используют для бурения главным образом при глубине моря 30-106 м. Они представляют собой водоизмещающий трёх- или четырёхопорный понтон с производственным оборудованием, поднятый над поверхностью моря с помощью подъёмно-стопорных механизмов на высоту 9-15 м. При буксировке понтон с поднятыми опорами находится на плаву; в точке бурения опоры опускаются. В современных самоподъёмных плавучих буровых платформах скорость подъёма (спуска) понтона составляет 0,005-0,08 м/с, опор — 0,007-0,01 м/с; суммарная грузоподъёмность механизмов до 10 тысяч т. По способу подъёма различают подъёмники шагающего действия (в основном пневматические и гидравлические) и непрерывного действия (электромеханические). Конструкция опор обеспечивает возможность постановки буровых платформ на грунт с несущей способностью не менее 1400 кПа при максимальном заглублении их в грунт до 15 м. Опоры имеют квадратную, призматическую и сферическую форму, по всей длине оборудуются зубчатой рейкой и заканчиваются башмаком.

Плавучие буровые платформы полупогружного типа используют для бурения в основном при глубине моря 100-300 м и представляют собой понтон с производственным оборудованием, поднятый над поверхностью моря (на высоте до 15 м) с помощью 4 и более стабилизирующих колонн, которые опираются на подводные корпуса (2 и более). Буровые платформы транспортируют к точке бурения на нижних корпусах при осадке 4-6 м. Плавучая буровая платформа погружается на 18-20 м путём приёма водяного балласта в нижний корпус. Для удержания полупогружных буровых платформ используется восьмиточечная якорная система, обеспечивающая ограничение перемещения установки от устья скважины не более 4% от глубины моря.

Погружные буровые платформы применяют для бурения разведочных или эксплуатационных скважин на и на глубине моря до 30 м. Они представляют собой понтон с производственным оборудованием, поднятый над поверхностью моря с помощью колонн квадратной или цилиндрической формы, нижние концы которых опираются на водоизмещающий понтон или башмак, где расположены балластные цистерны. Погружная плавучая буровая платформа встаёт на грунт (с несущей способностью не менее 600 кПа) в результате заполнения водой балластных цистерн водоизмещающего понтона.

Стационарные морские буровые платформы используют для бурения и эксплуатации куста скважин на нефть и газ при глубине моря до 320 м. С одной платформы бурят до 60 наклонно направленных скважин. Стационарные буровые платформы представляют собой конструкцию в виде призмы или четырёхгранной пирамиды, возвышающейся над уровнем моря (на 16-25 м) и опирающейся на дно с помощью забитых в дно свай (каркасные буровые платформы) или фундаментных башмаков (гравитационное буровые платформы). Надводная часть состоит из площадки, на которой размещено энергетическое, буровое и технологическое оборудование, жилой блок с вертолётной площадкой и другое оборудование общей массой до 15 тысяч т. Опорный блок каркасных буровых платформ выполняют в виде трубчатой металлической решётки, состоящей из 4-12 колонн диаметром 1-2,4 м. Закрепляют блок посредством забивных или бурозаливных свай. Гравитационные платформы изготавливаются целиком из железобетона либо комбинированными (опоры из металла, башмаки из железобетона) и удерживаются за счёт массы сооружения. Основания гравитационной буровой платформы состоят из 1-4 колонн диаметром 5-10 м.

Стационарные буровые платформы предназначены для длительной (не менее 25 лет) работы в открытом море, и к ним предъявляются высокие требования по обеспечению пребываний обслуживающего персонала, повышенной пожаро- и взрывобезопасности, защите от коррозии, мероприятиям по охране окружающей среды (см. Морское бурение) и др. Отличительная особенность стационарных буровых платформ — постоянная динамичность, т.е. для каждого месторождения разрабатывается свой проект комплектации платформ энергетическим, буровым и эксплуатационным оборудованием, при этом конструкцию платформы определяют условия в районе бурения, глубина бурения, и число скважин, количество станков для бурения.

Морская добыча нефти, наряду с освоением сланцевых и трудноизвлекаемых углеводородных запасов, со временем вытеснит освоение традиционных месторождений «чёрного золота» на суше в силу истощения последних. В то же время, получение сырья на морских участках осуществляется преимущественно с применением дорогих и трудоёмких методов, при этом задействуются сложнейшие технические комплексы - нефтяные платформы

Специфика добычи нефти в море

Сокращение запасов традиционных нефтяных месторождений на суше заставило ведущие компании отрасли бросить свои силы на разработку богатых морских блоков. Пронедра писали ранее, что толчок к развитию данного сегмента добычи был дан в семидесятые годы, после того, как страны OPEC ввели нефтяное эмбарго.

По согласованным оценкам специалистов, предполагаемые геологические нефтяные запасы, располагающиеся в осадочных слоях морей и океанов, достигают 70% от совокупных мировых объёмов и могут составить сотни миллиардов тонн. Из этого объёма порядка 60% приходятся на шельфовые участки.

К настоящему времени из четырёх сотен нефтегазоносных бассейнов мира половина охватывает не только континенты на суше, но и простирается на шельфе. Сейчас разрабатываются порядка 350 месторождений в разных зонах Мирового океана. Все они размещаются в пределах шельфовых районов, а добыча производится, как правило, на глубине до 200 метров.

На актуальном этапе развития технологий добыча нефти на морских участках сопряжена с большими затратами и техническими сложностями, а также с рядом внешних неблагоприятных факторов. Препятствиями для эффективной работы на море зачастую служат высокий показатель сейсмичности, айсберги, ледовые поля, цунами, ураганы и смерчи, мерзлота, сильные течения и большие глубины.

Бурному развитию нефтедобычи на море также препятствует дороговизна оборудования и работ по обустройству месторождений. Размер эксплуатационных расходов увеличивается по мере наращивания глубины добычи, твёрдости и толщины породы, а также удалённости промысла от побережья и усложнения рельефа дна между зоной извлечения и берегом, где прокладываются трубопроводы. Серьёзные затраты связаны и с выполнением мероприятий по предотвращению утечек нефти.

Стоимость одной только буровой платформы, предназначенной для работы на глубинах до 45 метров, составляет $2 млн. Техника, которая рассчитана на глубину до 320 метров, может стоить уже $30 млн. В среднем устройство среднего эксплуатационного основания для добычи на большой глубине в Мексиканском заливе обходится в $113 млн.

Отгрузка добытой нефти на танкер

Эксплуатация буровой платформы передвижного типа на пятнадцатиметровой глубине оценивается в $16 тыс. в сутки, 40 метров - $21 тыс., самоходной платформы при использовании на глубинах 30–180 метров - в $1,5–7 млн. Затратность разработки месторождений в море делают их рентабельными лишь в случаях, когда речь идёт о крупных запасах нефти.

Следует учитывать и то, что расходы на добычу нефти в разных регионах будут различными. Работы, связанные с открытием месторождения в Персидском заливе, оцениваются в $4 млн, в морях Индонезии - $5 млн, а в Северном море расценки вырастают до $11 млн. Дорого обойдётся оператору и лицензия на разработку морского месторождения - заплатить придётся в два раза больше, чем за разрешение на освоение сухопутного участка.

Типы и устройство нефтяных платформ

При добыче нефти из месторождений Мирового океана компании-операторы, как правило, используют специальные морские платформы. Последние представляют собой инженерные комплексы, с помощью которых осуществляется как бурение, так и непосредственно извлечение углеводородного сырья из-под морского дна. Первая нефтяная платформа, которая использовалась в прибрежных водах, была запущена в американском штате Луизиана в 1938 году. Первая же в мире непосредственно морская платформа под названием «Нефтяные Камни» была введена в эксплуатацию в 1949 году на азербайджанском Каспии.

Основные виды платформ:

- стационарные;

- свободно закреплённые;

- полупогружные (разведочные, буровые и добывающие);

- самоподъёмные буровые;

- с растянутыми опорами;

- плавучие нефтехранилища.

Плавучая буровая установка с выдвижными опорами «Арктическая»

Разные типы платформ могут встречаться как в чистом, так и в комбинированном видах. Выбор того или иного типа платформы связан с конкретными задачами и условиями освоения месторождений. Использование разных видов платформ в процессе применения основных технологий морской добычи мы рассмотрим ниже.

Конструктивно нефтяная платформа состоит из четырёх элементов - корпуса, системы якорей, палубы и буровой вышки. Корпус - это понтон треугольной или четырёхугольной формы, установленный на шести колоннах. Сооружение удерживается на плаву за счёт того, что понтон наполняется воздухом. На палубе размещаются бурильные трубы, подъёмные краны и вертолётная площадка. Непосредственно вышка опускает бур к морскому дну и поднимает его по мере необходимости.

1 - буровая вышка; 2 - вертолётная площадка; 3 - якорная система; 4 - корпус; 5 - палуба

Комплекс удерживается на месте якорной системой, включающей девять лебёдок по бортам платформы и стальные тросы. Вес каждого якоря достигает 13 тонн. Современные платформы стабилизируются в заданной точке не только при помощи якорей и свай, но и передовых технологий, включая системы позиционирования. Платформа может быть заякоренной в одном и том же месте несколько лет, вне зависимости от погодных условий в море.

Бур, работа которого контролируется при помощи подводных роботов, собирается по секциям. Длина одной секции, состоящей из стальных труб, составляет 28 метров. Выпускаются буры с достаточно широкими возможностями. К примеру, бур платформы EVA-4000 может включает до трёх сотен секций, что даёт возможность углубиться на 9,5 километра.

Буровая нефтяной платформы

Строительство буровых платформ осуществляется путём доставки в зону добычи и затопления основания конструкции. Уже на полученном «фундаменте» и надстраиваются остальные компоненты. Первые нефтяные платформы создавались путём сварки из профилей и труб решетчатых башен в форме усечённой пирамиды, которые намертво прибивались к морскому дну сваями. На такие конструкции и устанавливалось буровое оборудование.

Строительство нефтяной платформы «Тролль»

Необходимость разработки месторождений в северных широтах, где требуется ледостойкость платформ, привела к тому, что инженеры пришли к проекту строительства кессонных оснований, которые фактические представляли собой искусственные острова. Кессон заполняется балластом, обычно - песком. Своим весом основание прижимается к дну моря.

Стационарная платформа «Приразломная» с кессонным основанием

Постепенное увеличение размеров платформ привело к необходимости пересмотра их конструкции, потому разработчики из Kerr-McGee (США) создали проект плавучего объекта с формой навигационной вехи. Конструкция представляет собой цилиндр, в нижней части которого размещается балласт. Днище цилиндра прикрепляется к донным анкерам. Такое решение позволило строить относительно надёжные платформы поистине циклопических размеров, предназначенные для работ на сверхбольших глубинах.

Плавучая полупогружная буровая установка «Полярная звезда»

Впрочем, следует отметить, что большого отличия непосредственно в процедурах извлечения и отгрузки нефти между морскими и сухопутными буровыми нет. К примеру, основные компоненты платформы стационарного типа на море идентичны элементам буровой вышки на суше.

Морские буровые характеризуются в первую очередь автономностью работы. Для достижения такого качества установки оснащаются мощными электрогенераторами и опреснителями воды. Пополнение запасов платформ осуществляется при помощи судов обслуживания. Кроме того, морской транспорт задействуется и с целью перемещения конструкций к точкам работы, в спасательных и противопожарных мероприятиях. Естественно, транспортировка полученного сырья производится при помощи трубопроводов, танкеров или плавающих хранилищ.

Технология морской добычи

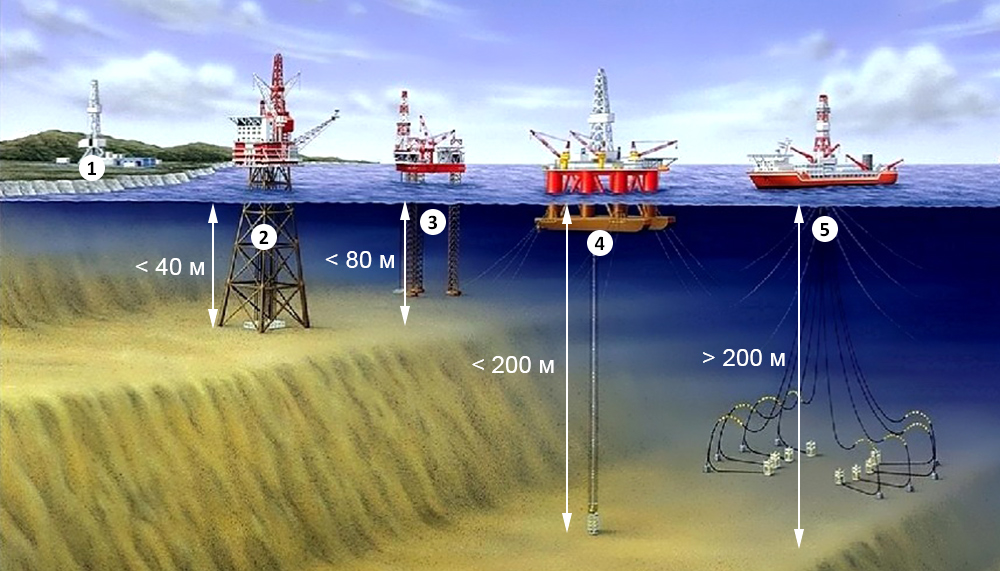

На современном этапе развития отрасли при небольших расстояниях от места добычи до побережья бурятся наклонные скважины. При этом иногда применяется передовая разработка - управление дистанционного типа процессами бурения горизонтальной скважины, что обеспечивает высокую точность контроля и позволяет отдавать команды буровому оборудованию на расстоянии в несколько километров.

Глубины на морской границе шельфа как правило составляют порядка двухсот метров, однако иногда доходят до полукилометра. В зависимости от глубин и удалённости от побережья при бурении и извлечении нефти применяются разные технологии. На мелководных участках сооружаются укреплённые основания, своеобразные искусственные острова. Они и служат основой для установки бурильного оборудования. В ряде случае компании-операторы окантовывают дамбами участок работы, после чего из полученного котлована откачивается вода.

Если расстояние до берега составляет сотни километров, то в этом случае принимается решение о строительстве нефтяной платформы. Стационарные платформы, наиболее простые в конструкции, возможно использовать только на глубинах в несколько десятков метров, мелководье вполне позволяет закрепить конструкцию с помощью бетонных блоков или свай.

Стационарная платформа ЛСП-1

При глубинах порядка 80 метров применяются плавучие платформы с опорами. Компании на более глубоких участках (до 200 метров), где закрепление платформы проблематично, применяют полупогружные буровые установки. Удержание таких комплексов на месте осуществляется при помощи системы позиционирования, состоящей из подводных двигательных систем и якорей. Если речь идёт о сверхбольших глубинах, то в этом случае задействуются буровые суда.

![]()

Буровое судно Maersk Valiant

Скважины обустраиваются как одиночным, так и кустовым методами. В последнее время начали использоваться передвижные основания для бурения. Непосредственно бурение в море производится с использованием райзеров - колонн из труб большого диаметра, которые опускаются до дна. После завершения бурения на дне устанавливаются многотонный превентор (противовыбросная система) и устьевая арматура, что позволяет избежать утечки нефти из новой скважины. Также запускается оборудование для контроля состояния скважины. Закачивание нефти на поверхность после начала добычи осуществляется по гибким трубопроводам.

Применение разных систем добычи в море: 1 - наклонные скважины; 2 - стационарные платформы; 3 - плавучие платформы с опорами; 4 - полупогружные платформы; 5 - буровые суда

Сложность и высокотехнологичность процессов освоения морских участков очевидна, даже если не вдаваться в технические детали. Целесообразно ли развитие данного сегмента добычи, учитывая немалые сопутствующие сложности? Ответ однозначен - да. Несмотря на препятствия в освоении морских блоков и большие расходы в сравнении с работой на суше, всё же нефть, добытая в водах Мирового океана, востребована в условиях непрекращающегося превышения спроса над предложением.

Напомним, Россия и азиатские страны планируют активно наращивать мощности, задействованные в морской добыче. Такую позицию можно смело считать практичной - по мере истощения запасов «чёрного золота» на суше, работа на море станет одним из основных способов получения нефтяного сырья. Даже принимая во внимание технологические проблемы, затратность и трудоёмкость добычи на море, нефть, извлечённая таким образом, не только стала конкурентоспособной, но уже давно и прочно заняла свою нишу на отраслевом рынке.